ウチの教室には、勉強法をわかりやすくまとめた掲示物があります。

その中の1つに、こんなものがあります。

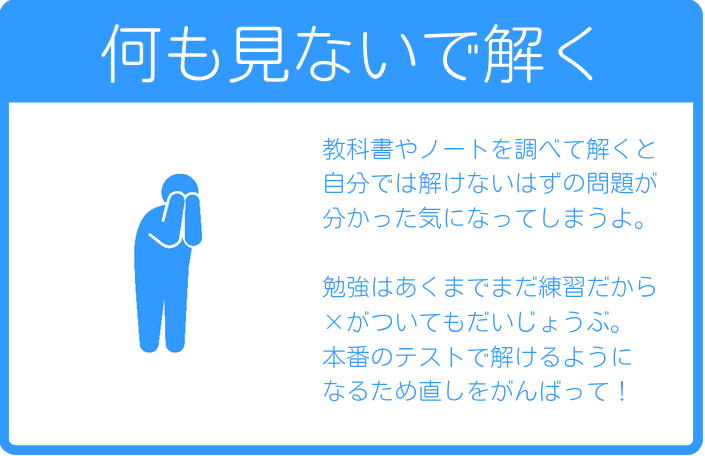

素敵なピクトグラムと共に

この画像にある「何も見ずに解く」という点に関して掘り下げてみましょう。

イラストの通りだと本当に何も見えないのですが、そういう意味ではありません。

目次

何も見ないで解く理由

それは「自分の分からないところ」を見つけたいからです。

ワークを解く目的は、「授業で習った事を定着すること」ではありません。

いや、それも無くは無いんですけど、正確に言えばそれより重要な事があるということ。

色々な記事で繰り返し書いていますが、ワークを解いたとき一発で解けた問題は、「元々分かる問題」です。

それ、別にもうどうでもよい内容です、現時点では。

※テスト前には忘れるので再演習が必要ですけどね

授業を聞いた「素」の状態で解き、解けなかった部分が定着していない部分。

それを見つける最大のチャンスがワークの1回めなのです。

調べながらワークを解くとどうなるか

本来自力でできない問題を、まるで正解したように勘違いしてしまいます。

百歩譲って調べたところをバツにするんならいいんですが、十中八九そんなことはなく、マルをつけてしまうでしょう。

そうすると、本来自力で解けない部分を探すという1回目の演習の目的が全く果たせません。

結果、「解いたはずなのに全然覚えていない」ということになりがちです。

問題集を解いたのに点数がイマイチ!なんて現象の原因はだいたいコレだったりします。

また、調べながらやるとものすごく時間がかかります。

10問に1問くらいのペースならまだ許せますが、中には全然分からないからほぼ全問調べながらやっている子も。

本来学校のワークは1ページあたり5分程度でサクサク進めていきたいところなんですが、立ち止まっては調べて、とやっていたら軽く小一時間経ってしまいます。

普段の勉強ならまだ時間的に余裕があるので良いですけど、これをテスト前にやってしまうと詰みます。

解くときは解く、調べるときは調べる、といった具合に1つ1つの事に集中した方が効率的です。

ワークを全然解けない人はどうする?

とはいえ、全然解けない人が何も見ないで解いていると、それこそ空欄だらけで悲惨なことになるでしょう。

これはワークを解く段階まで行っていないので、その前にやることがあります。

調べながら解くのではなく、教科書やノートを読んでから解きましょう。

これならそれほど時間もかかりませんし、あやふやなところはキチンとバツがつきますよね。

そもそも全然解けないのは、テスト前になってワークの1回目を解いているからです。

習ったらすぐに解く、これが一番楽ですし、一番伸びやすいのです。

テスト前に2回まとめて解くより、まず習ってすぐに1回、テスト前にもう1回解くのが効果的です。

まとめ

学校のワークを解くのはテスト勉強の王道ですが、やり方を間違えると全然得点が伸びません。

1回めは何も見ないで解き、間違えたところを2回、3回と反復する。

色々勉強方法はありますが、まずは基本的な手順を身につけてみましょう。

この記事を書いた人

- 螢田教室・板橋教室責任者

- 指導歴20年の理系担当講師。

Twitter始めました。ブログは長文、それ以外はTwitterで情報を発信していきますので、よろしくお願いします。

最近の記事

高校進学2025年2月14日令和7年度神奈川県公立高校学力検査数学の雑感

高校進学2025年2月14日令和7年度神奈川県公立高校学力検査数学の雑感 勉強法2024年6月15日ワークは何も見ないで解こう!調べながら解いてはいけない理由

勉強法2024年6月15日ワークは何も見ないで解こう!調べながら解いてはいけない理由 小学生2023年7月7日小学生が絶対にマスターすべき算数まとめ

小学生2023年7月7日小学生が絶対にマスターすべき算数まとめ 高校進学2022年2月15日令和4年度 神奈川県公立高校学力検査 理科の難易度分析

高校進学2022年2月15日令和4年度 神奈川県公立高校学力検査 理科の難易度分析